標準問題精講のレベル感について

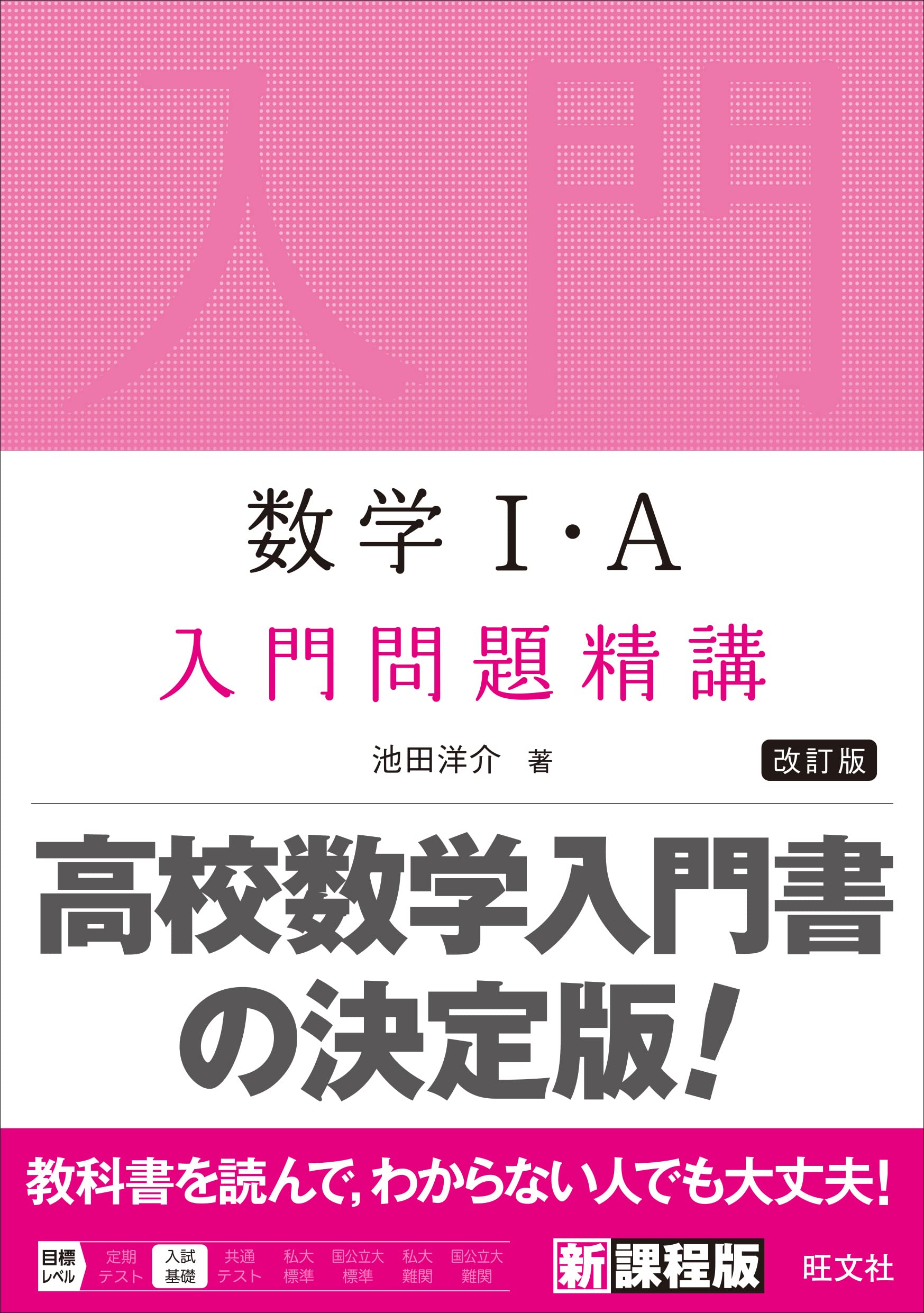

前回、「入門問題精講 数学IA」のレビューをしました。

まだ見ていない人はコチラ

ここで、問題精講は入門問題精講〜上級問題精講まで4種類あります。各参考書がどのレベルに対応しているのかを表を使ってまとめておきましょう。

ざっくりとこんなイメージでこの記事を読んでくれると助かります。

対象レベルとしては偏差値が50〜59辺りが妥当だと思います。 対象者を結構幅は広くとっています。 偏差値が50あれば、例題に対して正誤問わず、自分なりの回答を書く事ができると思います。 また、回答が誤りであったとしても、解答解説を理解するのに最低偏差値50は欲しいところです。 また上限の59に関しては、演習問題に自力で正解まで辿り着くのに必要なレベルであり、それ以上(偏差値60以上)を目指そうとすると、より奥が深く・思考力を必要とする問題に触れる必要があるのでこの上限値に設定しています。 (※それ以上でも、以下でも使って損はないですが効果が最適に得られる範囲を示しています。)

数学IA~数学IIIまでのレビュー

数学IA

<特徴> ・例題・解説・演習がコンパクトに作られており、解説が丁寧なのが特徴 ・一方で、問題集であるが故に、横道に逸れた研究的要素も少なく淡白な作りになっていると言える。数学的素養を育成するというよりは、ひたすら問題演習を繰り返し「数学に慣れる」といった感じである。 ・解法は「独創性」というよりは「オーソドックス」である <メリット> ・例題での解答・解説は非常に読みやすい。 ・中堅大学の過去問が使われているので、実践的な問題に触れる事ができる。 ・受験初期に使うには分量は丁度良く、短期間での仕上げには向いている <デメリット> ・解説が読みやすいが、初学者には少々簡素すぎる ・解法がオーソドックスゆえに問題を通して得られる学びはやや少なく感じる ・高校1年から扱うには少々問題が少なく、解説が寂しい

参考書の中身(例)

数学IAに限っていえば、網羅系参考書(青チャートなど)を使った方が基礎力がつくのでオススメ

うp主

ただし、文系で数学を受験に使う人は、これを使って基礎力を突貫工事してもいいかも

標準問題精講数学IAの購入は>>こちら<<

まだ見ていない人はコチラ

数学IIB

<特徴> ・受験標準〜やや難レベルの問題が多くを占めており、受験の前学年として解けてほしいレベルの問題が揃っている。 ・ベクトルや数列も工夫が必要な問題が多くの乗っているので、難関レベルを目指す受験生のウォームアップには最適な分量と内容である。 <メリット> ・数学IIBは登場する公式も多く、その利用方法も慣れが必要なので、反復演習ができる。 ・記述を意識して答案を作成する手助けになる。 ・ベクトルや数列など、独特の考え方を要する問題の反復に最適 <デメリット> ・ただ、これもある程度の基礎力は必須なので、使用時期にはかなり迷う。 ・数ⅡBに限定した問題集にしては分量がやや多く感じるので、自分で取捨選択する必要がある。

うp主

標問よりも基礎問の方が解いててストレスはないかもね

本人

理系受験生が受験期の4〜6月に演習用に使うのがいいかも

文系なら夏頃までには触れておきたいね

数IIBの授業との併用は難しいので、高3の春学期に短期間で周回するのがいいでしょう

標準問題精講数学IIBの購入は>>こちら<<

数学III

<メリット> ・演習期間が限られている数Ⅲにおいて、適量で適切な難易度設計になっている ・典型がしっかりと抑えられているので、時間がない受験生はこれ一冊! ・中堅大学が出題してくる微積や複素数の問題はほぼ対応可能 <デメリット> ・数Ⅲ独特の大論述+大量計算を要する問題はほぼない ・複合問題が多くはないので、志望校によっては演習不足の可能性あり

本書の例:

うp主

公立の生徒は数Ⅲの演習時間が確保されていないので、コンパクトにまとめられた本書がすごく汎用性が高いと思う

数Ⅲの網羅系参考書をやっている時間がない人はとりあえず標問で間違いなし!

標準問題精講数学Ⅲの購入は>>こちら<<

まとめと諸注意

ここまで、各参考書の紹介をしてきましたが、特におすすめなのは数Ⅲの標問ですね。

時間がない受験生だからこそ、使う参考書は厳選して、自分に合ったものを使うようにしてください。

最後にもう一度注意しますが、この参考書は決して簡単ではないので、数学がそもそも苦手な人は入門問題精講や基礎問題精講を扱うようにしてください。

コメント